Por Brooke Harrington

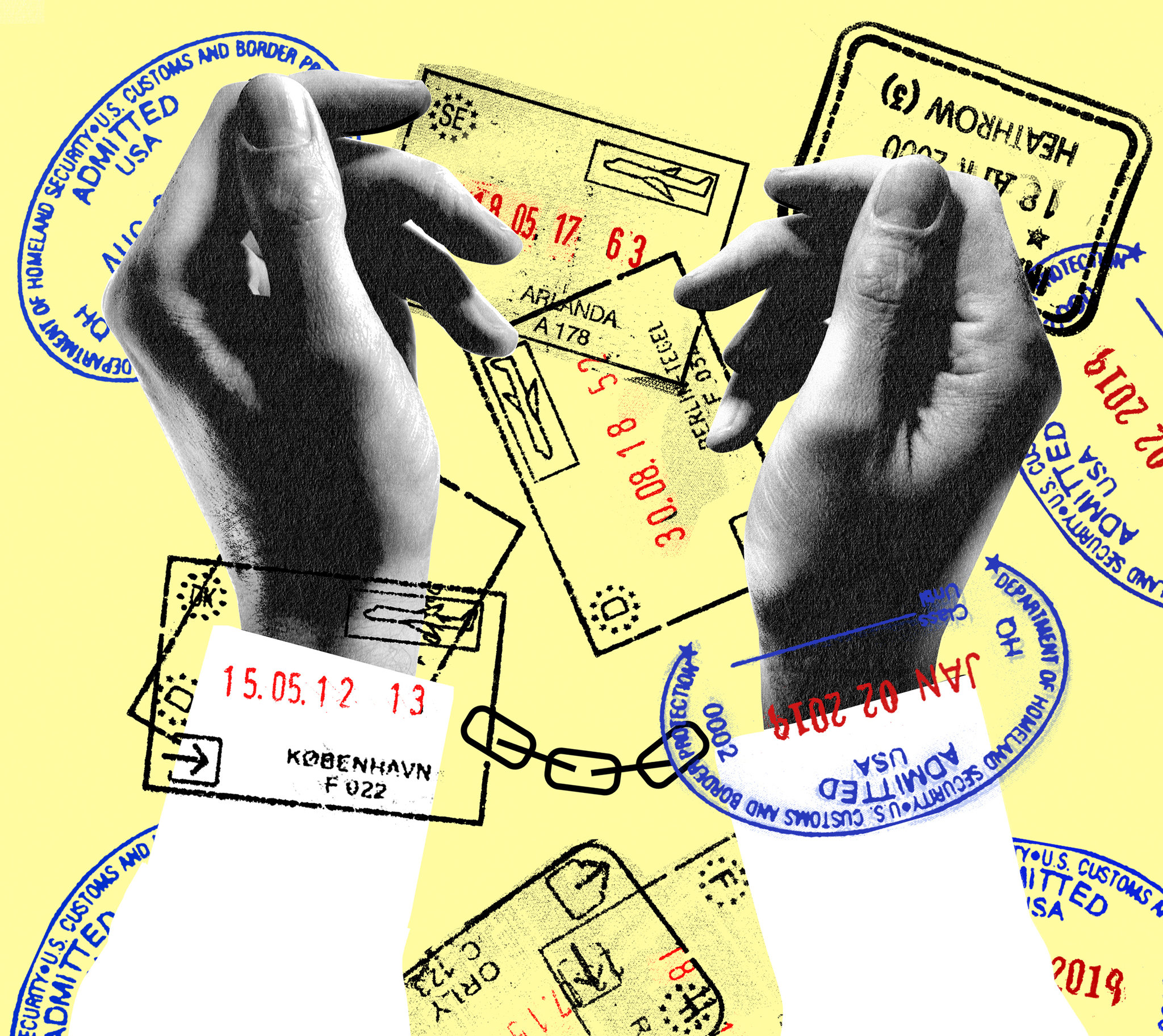

ME HABÍA VUELTO PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO Y AUTORA DE UN ÉXITO EN VENTAS. SEMANAS DESPUÉS, DINAMARCA ME ACUSÓ DE INFRINGIR MI PERMISO DE TRABAJO Y RESIDENCIA.

Recibí la llamada un viernes. Cuando contesté, pensé que mi jefe iba a felicitarme por ganar un premio de investigación que acababan de anunciar esa mañana. En cambio, me dijo que en breve se comunicaría conmigo la policía danesa; la universidad acababa de enterarse de que enfrentaba cargos penales por infringir mi permiso de trabajo y residencia.

Mi delito: ofrecer conferencias sobre mi investigación académica al Parlamento danés y a las agencias gubernamentales después de que así lo solicitaron. Ese año, 2017, había ofrecido cinco de esas conferencias, una tarea que normalmente se considera una obligación y un honor para una profesora como yo. Sin embargo, cada una había sido declarada un crimen porque era una inmigrante de un país que no pertenece a la Unión Europea.

Así es como, semanas después de que me ascendieron al puesto de profesora de tiempo completo y teniendo un libro en la lista de éxitos en ventas en Dinamarca, terminé escondiéndome con miedo en mi cocina con mi hijo de 7 años, esperando que los dos policías que tocaban a la puerta de nuestro departamento en Copenhague no nos vieran. Me aterraba que me llevaran a la cárcel y que a mi hijo lo enviaran a un centro de cuidado tutelar.

Un mes antes, había estado en la cima del mundo y lista para solicitar residencia permanente en Dinamarca, el país que había sido mi hogar durante casi ocho años. Había muchas cosas que me encantaban de los daneses, y aún es así: su sistema de apoyo a la investigación y la educación preescolar disponible para mi hijo me permitieron llevar a cabo las investigaciones innovadoras sobre los paraísos fiscales que me llevaron a la publicación del libro y a los hallazgos que me habían invitado a compartir con el Parlamento. Entonces, de pronto, solo porque tenía el pasaporte equivocado, corría el riesgo de perder mi carrera y los ahorros de toda mi vida a causa de una disputa en el tribunal.

Para mí, la historia tuvo un final feliz, pero no tanto para Dinamarca. Cuando la historia de mi acusación se publicó en las primeras planas de los diarios europeos, Dinamarca no solo quedó avergonzada ante la mirada internacional, sino que también saboteó su propia economía y socavó iniciativas de desarrollo iniciadas muchos años atrás.

Casi todos, desde el primer ministro que advirtió en un artículo de opinión sobre la política migratoria excesiva hasta los funcionarios de gobierno que tuitearon sobre mi caso al oficial de la policía danesa que leyó los cargos en mi contra por teléfono, expresaron arrepentimiento por lo absurdo de la acusación. Era una debacle, en términos tanto políticos como económicos, y esa es la lección de mi historia: las políticas antinmigrantes y etnonacionalistas son actos de autodestrucción, no de autopreservación. En ningún país es más evidente que en Dinamarca y Estados Unidos, que compiten en la economía mundial con base en la capacidad intelectual y la innovación.

Mucho antes del gobierno de Trump, el populista Partido Popular Danés formó un bloque en el Parlamento a principios de la década de 2000 e influyó para cambiar las leyes de un país que antes era conocido por su cálida bienvenida a los fuereños. El partido no solo quería eliminar la inmigración, sino que buscaba que Dinamarca regresara a un pasado imaginario de “pureza” racial y étnica. Como lo declara la plataforma del partido: “Dinamarca no es un país de inmigrantes y jamás lo ha sido. Por eso, no aceptaremos la transformación en una sociedad multiétnica”.

Eso es más o menos lo que Stephen Miller, asesor de inmigración de Trump, quiere para Estados Unidos, por lo que es importante que los estadounidenses entiendan a dónde nos llevan ese tipo de políticas.

La xenofobia performativa era tan popular en la política que una ministra de Inmigración puso un contador en el sitio web del ministerio para mostrarle a la sociedad que su régimen había intensificado las leyes que limitan el acceso de extranjeros más de cien veces durante su mandato de cuatro años. Cambiar las reglas de inmigración en promedio más de dos veces al mes durante cuatro años implicaba que nadie podía ponerse al corriente. Ni las universidades danesas ni la ministra de Educación parecían saber sobre la ley que prohibía a los profesores del exterior de la Unión Europea dar conferencias como invitados. No importaba, porque esta estrategia legal tenía solo un propósito: crear pretextos para deportar a personas no europeas o hacerlas sentir tan poco bienvenidas que decidieran irse de Dinamarca.

Funcionó muy bien, aunque a un gran costo, tanto para los extranjeros que buscaban disuadir como para el país que los rechazaba. El Estado danés, por ejemplo, gastó miles de coronas (una corona vale alrededor de quince centavos de dólar) para acusar al respetado economista Jimmy Martínez-Correa, profesor de la Escuela de Negocios de Copenhague, por los mismos cargos presentados en mi contra; lo exoneraron dieciocho meses después. Rachel Bullen, una oboísta australiana acusada por el delito de presentarse en conciertos como invitada con orquestas danesas, no tuvo tanta suerte: la sentenciaron y se fue de Dinamarca con su carrera hecha añicos; con antecedentes penales, le resultó difícil trabajar incluso en su país nativo.

No sé qué les pasó a los otros no europeos (cerca de una decena) que fueron acusados en la misma época que yo; algunos me contactaron en privado y me dijeron que tenían tanto miedo de la xenofobia emergente en la esfera pública danesa que no se atrevían a hablar con los medios.

Conforme se divulgó la historia de mi caso, los funcionarios del gobierno danés trataron de controlar el daño, recurrieron a los medios masivos y a Twitter para decir que Dinamarca jamás querría desanimar a los inmigrantes con el fin de que no compartan sus habilidades y conocimientos. Pero ya era demasiado tarde: Dinamarca comenzó a perder cosas que le importaban.

Lo más notable es que eso quizá haya contribuido a la pérdida de empleos y prestigio que habrían llegado con la reubicación en Copenhague de la Agencia Europea de Medicamentos, una oficina de la Unión Europea que ponía a prueba farmacéuticos. El gobierno danés había invertido meses y millones de coronas cortejando a la agencia, que había decidido mudarse de Londres al continente tras la decisión del brexit. Sin embargo, la publicidad de las acusaciones que enfrenté quizás hayan asustado a los miembros de distintas nacionalidades del personal de la agencia.

Mi pesadilla terminó después de ocho meses; Dinamarca cambió sus leyes para que se retiraran las acusaciones en mi contra. Tuve más suerte que Bullen al escapar del estigma de por vida que conlleva una sentencia penal, pero como ella, regresé a mi país de origen determinada a advertir sobre las cosas que podemos perder si seguimos avanzando por el sendero que han marcado los creadores de políticas ultranacionalistas.

Vi que el odio hacia otros es contagioso e inevitablemente se transmite a las personas más necesarias para la supervivencia de un país, ya sean empleados de una granja o médicos. Esto termina por ponerse en conflicto con la economía y las aspiraciones del país.

El desastre humanitario que ha representado el maltrato del gobierno de Trump a los migrantes ya se ha documentado con lujo de detalle. Sin embargo, es menos conocida la destrucción que ese tipo de políticas provocan en la sociedad, la economía y el desarrollo a largo plazo de los países que intentan deshacerse de los inmigrantes.

El tipo de xenofobia que afligió a Dinamarca hizo su aparición el mes pasado durante las audiencias del juicio político en los comentarios que cuestionaban la lealtad de servidores públicos como el teniente coronel Alexander Vindman y Fiona Hill porque son inmigrantes. Sus contribuciones —incluyendo la disposición de arriesgar su vida en nombre del deber— no les importan a sus detractores, que vieron y escucharon solo una cosa: no son uno de nosotros.

Además del sorprendente fracaso moral que esto representa —junto con la prohibición de viaje a los ciudadanos de países de mayoría musulmana y los horrores de los niños centroamericanos enjaulados—, es contraproducente en proporciones inimaginables. Los inmigrantes ayudaron a los estadounidenses a ganar la Segunda Guerra Mundial y los enviaron a la luna; los inmigrantes construyeron el dominio tecnológico global de Silicon Valley y permitieron que Estados Unidos ganara más Premios Nobel que ningún otro país.

Literalmente hicieron de Estados Unidos un país grandioso. No dejemos que nadie destruya ese legado a cambio de un sueño tóxico de pureza.